Новые данные, обнаруженные учеными Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, свидетельствуют о том, что столица Бурятии старше на один год.

Казачье зимовье – 1665 год?!

Единственным известным источником, в котором имеется сообщение о постройке Удинского зимовья, является донесение («отписка») казачьего десятника Осипа Васильева енисейскому воеводе Василию Голохвастову от 7 мая 1666 г. (27 апреля 7174 г.). Оно опубликовано вместе с двумя другими донесениями О. Васильева и В. Голохвастова, которые датируются 10 октября 1665 г. (30 сентября 7174 г.) и 24 августа 1666 г. (14 августа 7174 г.).

В отписке казачьего десятника Осипа Васильева енисейскому воеводе Василию Голохвастову от 10 октября 1665 г. говорится, что в 1661/1662 г. из Енисейского острога на службу в Баргузинский острог были отправлены казаки. Узнав от тунгусских ясачных людей про бурят, которые откочевали из-под Братского и Балаганского острогов к монголам, казаки решили вернуть их в подданство царя. Служилые люди – пятидесятник Гаврила Ловцов и казачий десятник Осип Васильев – подали челобитную сыну боярскому Первою Самойлову с просьбой отпустить их «…для приводу и призову отъезжих братцких людей и для ради острожного ставления… Мугальской земле…». С ними были отпущены «шестнадцать человек да казачьих наемщиков три человека». Этих сил было явно недостаточно, поэтому казаки сначала отправились в Предбайкалье и «…вновь охочих служилых людей прибирали и из Нижного Братцкого и Балаганского и с Иркутцкого острогов, и прибрав мы служилых людей вверх по Селенге реке до усть Чика реки дошли».

Судя по отписке, экспедиция на Селенгу была предпринята по инициативе и на средства самих служилых. Начальник Баргузинского гарнизона Первой Самойлов выделил для отряда только одно ветхое («ветчаное») судно, одну пищаль медную полковую, пуд свинца, полпуда пороха, сорок железных пушечных ядер и кое-что из судовой оснастки. « …и поднялися мы на государеву новую службу в Мунгальскую землю собою и своими всякими подъемами, и займуючи должились в кабалы и давали на себя крепкие записи с уговором и с порукою круговою, и покупали мы хлебные запасы, порох и свинец и пищали и всякое приступное боевое ружье, и всякия руския товары, сукна красные и медь в котлах и олово и всякая мелочь иноземцам на подарки, чем нам ласкою и приветом дарить и удобрять иноземцов братцких и тунгусских людей, и внов призывать и уговаривать всякою ласкотою и добротою великим государем царского величества… высокую руку...; а великих государей денежное и хлебное жалованье и никаких подъемов из государевы казны нам не дано, и на тот подъем не пожалованы».

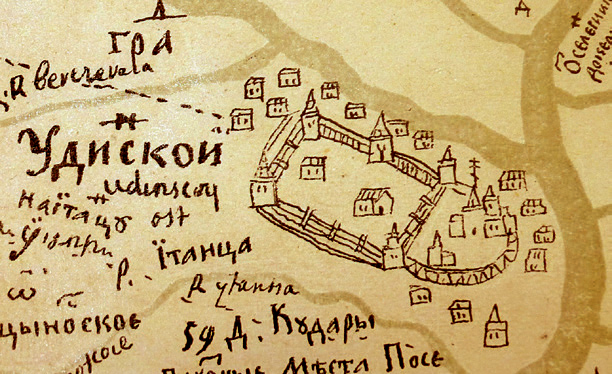

В отписке от 10 октября 1665 г. говорится о постройке Селенгинского острога («И в нынешнем во 174 г., сентября в 27 день, выбрав угоже место в Мугальской земле, на Селенге реке, за помочью божиею великим государем острог новый поставили»). А уже 10 октября 1665 г. (30 сентября 7174 г.) казачий пятидесятник Гаврила Ловцов со «служилым человеком» Пятком Фофоновым, «охочими казаками» с десятником Федором Ивановым и тремя монгольскими послами отправились в Иркутский острог, где остались зимовать. В другой отписке от 7 мая 1666 г. (27 апреля 7174 г.) Осип Васильев пишет, что «по се число в новом Селенгинском остроге тихо и смирно и в землях шалости не слышать никоторые». А затем уже в тексте идёт речь о постройке Удинского зимовья. «А иноземцов к новому Селенгинскому острогу было призвано великим государем в ясачной платеж Коленкурского роду иноземцов тунгусских двадцать пять человек; …для тех новых призовных иноземцов поставлено ясачное зимовье на усть Уды реки», т.е. главной функцией его стал сбор ясака с окрестного тунгусского населения. В третьей отписке от 24 августа 1666 г. (14 августа 7174 г.) енисейского воеводы Василия Голохвастова царю Алексею Михайловичу говорится только о постройке Селенгинского острога. Об Удинском зимовье не сказано ничего. Таким образом, точная дата постройки зимовья не указана, но она ограничена временем между двумя отписками Осипа Васильева, т. е. 10 октября 1665 г. и 7 мая 1666 г.

Долгое время датой основания зимовья считался 1666 г. Первым эту дату назвал В. Гирченко, датировав отписку Осипа Васильева 14 августа 1666 г. (правильнее – 24 августа 1666 г.), хотя эта дата относится к донесению воеводы В. Голохвастова в Сибирский приказ, в котором нет речи об Удинском зимовье. Обоснование даты постройки Удинского зимовья вытекает из того факта, что В. Гирченко цитирует купированную отписку, опубликованную в «Материалах» экспедиции Куломзина от 1898 г. В приложении 7 «Материалов…» даны выдержки только из двух отписок казачьего десятника Осипа Васильева о строительстве Селенгинского острога и Удинского зимовья, текст которых взят из документа № 8 «Дополнений к актам историческим» (том 5), состоящего их трёх отписок. В этом приложении в заголовке документ датируется 30 сентября 1665 г. и 14 августа 1666 г. Однако дата 14 августа 1666 г. относится к челобитной Василия Голохвастова царю Алексею Михайловичу, в которой он сообщает о строительстве Селенгинского острога без упоминания об Удинском зимовье (и которая не приводится в приложении 7). Следуя заголовку, В. Гирченко называет датой постройки зимовья 1666 г. Вслед за ним Д.Я. Резун и Р.С. Васильевский указывают, что 14 августа 1666 г. селенгинские казаки из отряда пятидесятника Г. Ловцова поставили Удинское ясачное зимовье.

Известный архитектор Л.К. Минерт, основываясь на том, что от Селенгинского острога до устья Уды было 109 вёрст (116 км), а казаки могли отправиться в путь до наступления ледостава, который сковывал Селенгу 26 октября, предположил, что зимовье могло быть построено после 10 октября, после постройки Селенгинского острога и отправки казаков в Иркутский острог (скорее всего, в середине октября). Этой же точки зрения придерживается и историк А.Р. Артемьев.

В отписке Осипа Васильева от 7 мая 1666 г. говорится, что баргузинские ясачные тунгусы в устье реки Итанцы «тех призовных Тунгуских людей побили» (правда, стрелецкий и казачий голова Первой Самойлов «угрозой» отобрал у них имущество, скот и ясырь, захваченный у тунгусов Коленкурского рода), «а досталные те призовные иноземцы убоялись того же смертного убойства, отшатилися прочь и разбрелись по лесам; и вновь их приискивать и призывать великим государем в ясачной платеж нечем, сукна, и олова и меди в котлах, и вина горячего и никаких подарков нет». Следовательно, зимовье со времени постройки в октябре до мая 1666 г. не функционировало, т. е. не выполняло своих функций как место сбора ясака.

В 1675 г. через Забайкалье в Китай проезжал посол Николай Спафарий. В своём дневнике от 13 ноября он сообщил: «А в тех местах от реки Уды степь в ширину версты по три, а за степьми горы, а на горах лес всякий, и места самыя добрыя и конские кормы хорошие и солонцы многие, что лучше тех кормов, что по Уде скоту не надобно; и подле реки Уды мочно и острог ставить и суды делать и места хлебороднаго сыскать мочно». Во время его путешествия с 1675 по 1677 г. (в 1677 г. Спафарий возвратился через Забайкалье в Тобольск) на Уде существовало зимовье. 16 ноября 1675 г. он написал, «а река Уда течет из хребта, и по ней казаки промышляют соболи, и ныне на усть реки Уды есть зимовье казачье».

Удинский острог – 1679 год

Отдельно стоит остановиться на вопросе о строительстве Удинского острога. По мнению Л.К. Минерта, Удинский острог был сооружён между 1677 (во время путешествия Спафария в 1677 г. существовало только зимовье) и 1680 гг., а не в 1689 г., как указывается в «Истории Бурят-Монгольской АССР» (здесь речь идет скорее о строительстве крепости-города).

Л.К. Минерт считает первым документом, в котором говорится об Удинском остроге, «Роспись торгового человека Исая Остафьева Посаленово» от июля 1680 г.: «…иду я из Иркутцкого острогу мимо Удинского острогу в Дауры…». Обнаруженный нами в Санкт-Петербургском филиале архива РАН документ, датированный 1679 г. (7187 г.), позволяет установить точную дату постройки Удинского острога на месте Удинского зимовья – 1679 г. Сын боярский Иван Поршенников сообщает, что велено ему в Удинском построить два амбара, а кругом поставить острог: «…те анбары построены и кругом анбаров острог поставлен, а мерою кругом острог восьмидесят сажен, а на двух углах на прибойных местех поставлены башни две, а под башнями построены избы, а на двух других углах выведены быки и ворота проезжие, а острог поставлен в крепком месте».

К 1680 г. Удинский острог становится важным звеном военно-оборонительной системы Забайкалья: в нём находилась артиллерия, во главе гарнизона стоял пятидесятник. Острог также играл роль центра, куда поступал хлеб для выплаты жалованья служилым людям Нерчинского и Албазинского воеводств, за которым каждый год из Нерчинска отправлялся специальный караван. Через него шли первые партии ссыльных. Роль Удинского острога как важного перевалочного пункта на пути из Восточной Сибири к Байкалу и Приамурью настолько возрастает, что даже рассматривается вопрос о переводе основной массы служилых и приказчика из Селенгинского острога в Удинский. Однако боязнь ослабить приграничный Селенгинск не позволила реализовать этот план.

Особое значение острог приобрёл в ходе событий, предшествовавших заключению в Нерчинске русско-китайского договора в августе 1689 г. Глава русского посольства Фёдор Алексеевич Головин прибыл с полками московских стрельцов в Удинский острог 10 сентября 1687 г. Два полка во главе с полковником Павлом Грабовым и Антоном фон Шмаленбергом получили приказ строить избы и готовиться к зимовке, а полк Фёдора Скрипицына отправился в Ильинскую слободу. После получения сообщения о том, что к Селенгинску с большим войском направляются китайские послы, было решено укрепить Удинский острог. В 1688 г. Ф.А. Головин «силами своих стрельцов и казаков построил в Удинске вместо прежнего острога по образцу Селенгинска малую деревянную крепость, и теперь стоит, занимая пространство 40 сажень в квадрате». С тех пор Удинск назывался пригородом.

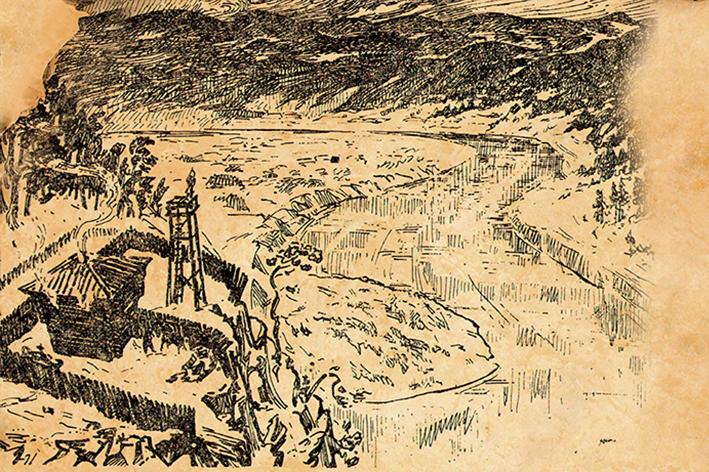

Крепость Удинск

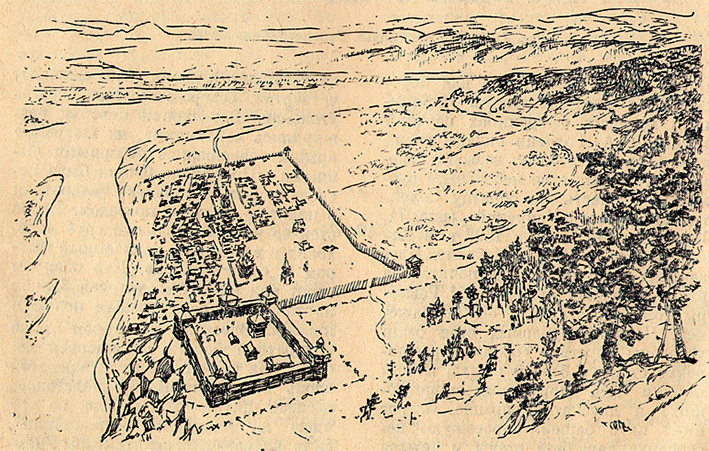

Крепость в плане представляла собой квадрат размером 49х49 м. Городни, или срубы, из которых состояли стены, имели высоту 6,4 м и ширину на уровне облама (верхняя выступающая часть стены) – 2,5 м. Кроме того, был сооружён шестиугольный раскат для стрельбы из пушек в любом направлении шириной 12,8 м и 8,5 м в высоту. Внутри острога был построен пороховой погреб, а над ним – амбар. Вокруг острога и слободы был возведён тройной ряд надолб (острог в виде тына из невысоких брёвен) периметром 660 м. Именно этот внешний облик запечатлел в своей «Чертёжной книге Сибири…» С.У. Ремезов.

Острог имел пять башен – четыре угловых и «проезжую» посередине западной стены. Три угловые башни были квадратными (3х3 сажени), а четвёртая – северо-восточная – шестиугольной. Шатровые крыши башен завершались дозорными вышками. Проезжая башня была больше других, квадратной и имела прямой проезд. Для обороны ворот был устроен балкон на консолях со сквозным полом и крышей. На втором этаже надвратной башни располагалась часовня. На случай осады крепости и для снабжения города водой была предпринята попытка провести потайной ход к р. Уде (следы которого были обнаружены в 1896 г.), но из-за твёрдости материковой скалы холма она не удалась.

В самом начале, когда Удинское зимовье находилось в подчинении Селенгинска, здесь несли службу 20 служилых людей, ежегодно присылаемых из Селенгинского острога. В результате постройки острога в 1679 г. в нём мог располагаться гарнизон из 50 человек. В августе 1689 г. Ф.А. Головин получил Указ об увеличении гарнизона Удинска до 1000 человек. Но из-за малочисленности гарнизонов в байкальских и даурских острогах он не мог его выполнить. В феврале 1690 г., покидая Забайкалье, Ф.А. Головин оставил в Удинске 835 стрельцов и казаков из полка Павла Грабова и других полков.

19 марта 1693 г. в Удинск прибыло русское посольство, направлявшееся в Китай, во главе с Избрантом Идесом. Впоследствии в своих путевых заметках он написал: «Город Удинск считается воротами в Даурию, летом сюда часто являются монголы и уводят с пастбищ возле города лошадей. Для земледелия эта область малопригодна, так как она очень гориста. Но здесь много огородов, где выращивают капусту, репу, морковь…». Он также отметил, что острог стоит на высокой горе, в котором находится гарнизон казаков, но большая часть населения живет под горою, у реки Уда. В 1700 году здесь уже проживало 300 мужчин. 19 ноября 1695 г. грамотой митрополита Сибирского и Тобольского на имя игумена Селенгинского Троицкого монастыря Мисаила было разрешено строительство в Удинске церкви во имя Всемилостивого Спаса Нерукотворного Образа, которое началось в 1696 г. В этом же году в Удинск назначен казачьим головой полковник Афанасий Бейтон.

Через Удинск в эти годы проезжало немало интересных людей. В 1713 г. в составе цинского посольства к калмыцкому хану Аюке через Удинск проследовал Тулишэнь. В своих записках он пишет, что Удинский острог – Уди-байшин – находится от Селенгинска в 20 ли. «По сторонам города везде находятся горы, однако ж кругом города никакого стеннаго укрепления не имеется, и здесь также, как и в Селенгинске, живут русские люди и мунгалы более 200 семей смешенно. Войска находятся до двух же 100 человек. Для содержания команды над городом определен один начальный человек. Тут имеются два молитвенных храма, тяньджутана. Строение дворов, обхождение жителей, скот и прочее такого же состояния, как и в Селенгинске. Но только находится здесь особливаго некотораго роду величиною с ладонь слоеватый камень, который по слоям разделяется на тоненькие частицы, видом и прозрачностию хрусталю и стеклу подобныя. Во всех дворах русских людей оконницы зделаны из онаго камня, который они, разделя на тонкия листочки и приставливая один лист к другому, укрепляют в рамах…».

12 августа 1716 г. через Удинск проезжал Л. Ланге, направлявшийся в Пекин для установления русско-китайской торговли. В своих записках он отметил, что «крепость расположена на высокой горе и построена из дерева в виде треугольника». А в 1726 г. через Удинск во главе русского посольства в Китай проезжал С.Л. Владиславич-Рагузинский. В путевом журнале он писал: «Крепосца на горе деревянная рубленая з башнями. Жители живут под горою. К Селенге от левой руки течет река Уда, которая шириною сажен 50 и впадает в Селенгу… Против Удинска река Селенга шириною сажен на 300, левый берег горист, лес сосновый, а правый берег луговые места и степные, и местами леса сосновые и березник».

До петровских реформ Удинск, как и другие города, строился бессистемно, улицы были кривые, узкие, дома шли вряд по берегу Уды, которая часто разливалась во время наводнений. Близкое расстояние между домами приводило к частым пожарам. С 1727 г. город начинает уже строиться по плану, развивается параллельно-перпендикулярное расположение улиц. Длительное время город имел провинциальный вид, строились одноэтажные деревянные дома. Со временем посад города обрастал населением, строениями. Помимо служилых людей здесь селились московские стрельцы, участники восстаний 1682 и 1698 гг., позднее старообрядцы, торговцы, промышленники, ремесленники, крестьяне и др. В Удинском остроге на службе в 1727 году состояло 9 боярскихдетей, 186 сотников, пятидесятников и рядовых казаков, а в местной канцелярии – надсмотрщик, писарь и один фискал.

На плане Удинска 1729 г. изображён пятибашенный острог, с запада к нему примыкает новый острог, окружённый палисадом с рогатками. Восточная стена нового острога включала западную стену старого острога и имела общую длину около 420 м. Северная стена была протяжённостью около 870 м и западная – около 800 м. Территория нового острога имела плотную квартальную застройку. В западной части города находилась Спасская церковь, в восточной – Одигитриевский собор.

Участник экспедиции Г.Ф. Миллера С.П. Крашенинников, проезжая через Удинск 28 марта 1735 г., в дорожном журнале отметил: «Удинский пригород стоит над Селенгою ж рекою, имя имеет от реки Уды, которая подле жилья в Селенгу течет. В нём три церкви, 1 – во имя Спаса Нерукотворенного, 2 – апостола Петра и Павла, 3 – Одигитрии Богородицы. Кругом жилья стоячей острог и рогатки. Недалеко от жилья на горе крепость, которой ограда рубленая, на всех 4-х углах сделаны башни. Во оной крепости провиант государев кладется».

В 1765 г. на должность коменданта пригорода Удинск был назначен секунд-майор Иван Степанович Мертвецов.

Право именоваться городом

В 1775 г., после учреждения Иркутской губернии, Удинск стал центром Удинской провинции, в которую вошли Удинский, Селенгинский, Баргузинский и Нерчинский уезды, и получил право именоваться городом. В это время в Удинске проживало 205 разночинцев и дворовых, шесть цеховых ремесленников и 60 посадских людей – всего 271 человек. Начала формироваться и слободская часть города, городские строения стали распространяться на левый берег Уды. Селились там преимущественно казаки, и место получило название Заудинской станицы. Население её занималось земледелием, огородничеством, несло пограничную службу.

Административное и торговое значение придавали городу и соответствующий облик. 25 июля 1763 г. вышел указ Екатерины II «О сделании всем городам, их строениям и улицам специальных планов по каждой губернии». В это же время города России получили новые планы и на них распространились принципы типового и повторного строительства по «образцовым фасадам». Была изготовлена серия типовых проектов «Фасады примерные против прочих вновь строящихся городов каменным и деревянным домам».

Удинск – центр уезда

Из описания 1782 г.следует, что «местное положение под всем городом луговое и ровное. В длину простирается на 480, в ширину на 400 сажень, фигурою на подобие треугольника… На две части разделяется сей город. Первая называется городовая, другая слободская; первую часть составляют крепость деревянная с башнями, пороховой погреб, артиллерийский цейхгауз и гауптвахта. Вторую часть составляют провиантские магазины, канцелярия, казармы, винный подвал, питейные дома, торговыя лавки, заводские магазейны, партикулярные дома, которых числом 110, и в средине сих последних три церкви». В 1790 г. в Верхнеудинске открывается военный лазарет (гошпиталь).

В 1783 г., после учреждения Иркутского наместничества, Удинск становится центром Верхне-Удинского уезда. Через год, в 1784-м, в геральдическую контору был отправлен на утверждение герб Верхне-Удинска. 26 октября 1790 г. он был утверждён.

Население Верхнеудинска в 1810 г. насчитывало 4706 человек, среди которых было 68 купцов (в т.ч. три – 1-й гильдии), 19 офицеров, 12 священнослужителей, 191 мещанин. В уездном двухклассном и приходском одноклассном училищах обучались 119 учащихся. В городе было 402 обывательских дома на 19 улицах.

Согласно сведениям губернского землемера Лосева, в городе имелось 12 улиц, шесть – за Удой и одна – за Селенгой. Четыре улицы были продольными: Набережная по Селенге (позднее Большая Набережная, ныне Смолина), Трактовая (Соборная – Большая – Большая Николаевская – Ленина), Северо-Южная (Лосевская – Юного коммунара – Сталина – Коммунистическая), Спасская (Калинина). Среди поперечных значились Набережная по Уде (Набережная), Соборная (Почтамтская – Первомайская – Линховоина), Мещанская (Мордовская – Бурятская – Банзарова), Солдатская (Сенная – Свердлова), Троицкая (Милицейская – Куйбышева), Гостиная (Проезжая – Центросоюзная – Каландаришвили), Луговая (Думская – Советская), Закалтусная (Профсоюзная), Мокрослободская (Монгольская – Балтахинова). Заудинское предместье состояло из шести улиц: Перевозной, Набережной, Вознесенской, Средней, Каменной, Косогорной.

В марте 1810 г. верхнудинский городничий получил два тома «Высочайше утверждённых фасадов частных домов по городам Российской империи», созданных по указу императора и разосланных министром внутренних дел 31 декабря 1809 г. С того времени горожане были обязаны строить свои дома не только по плану города, но и по «Высочайше утверждённым фасадам», выбирая из него по своему усмотрению. К 1822 г. Верхнеудинск относится к средним городам, по численности населения занимающий четвёртое место среди сибирских городов после Тобольска, Иркутска и Троицкосавска.

После реформы 1822 г. Западное Забайкалье было преобразовано в один Верхнеудинский округ. В это время в городе было шесть казённых зданий: присутственные места, почтовая экспедиция, гражданская больница, гражданское училище, дом нерчинских казённых заводов, тюремный острог. Из шести общественных зданий в четырёх находились казармы Селенгинского гарнизонного полка, один дом занимал городовой магистрат с сиротским и словесным судами, ещё один – Общественное собрание. За обывателями числился 381 двор. На въезде в город были установлены шлагбаумы и солдатские будки: на Иркутском и Нерчинском трактах.

А.И. Мартос, посетивший Верхнеудинск в 1823 г., писал: «Верхнеудинск построен правильно, заключает в себе красивые широкие улицы; от него прямо едут на китайскую границу, влево дорога на Нерчинск… Весьма жаль, что в городе не докончен каменный гостиный двор, поставленный на обширной площади и уже выведенный под карниз. Дом купца Курбатова, чистой архитектуры с правильным портиком, есть одно из самых лучших зданий в городе. Здешнее купечество ведет значительные торги; есть из них много богатых домов».

До 1851 г. Верхнеудинск был окружным городом Иркутской губернии, вторым после Иркутска городом Восточной Сибири. К концу века в основном стала вырисовываться панорама города. Он уже имел привлекательный внешний вид, на что обращали внимание проезжающие.

О.В. Бураева, д-р ист. наук